将棋を楽しむ 2025年7月14日

参加者全員が楽しめる将棋大会の企画・運営方法とは?

ついに子どもたちが待ちに待っていた夏休みが始まりましたね。

将棋教室の先生方の中には、この特別な期間に合わせて「将棋大会」を企画されている方も多いのではないでしょうか。

夏休みは、子どもたちが普段よりじっくりと将棋に向き合える絶好のチャンス。だからこそ、大会での経験は、子どもたちを飛躍的に成長させる大きなきっかけになります。

しかし、子どもたちが勇気を出して大会に参加しても、大会の設計によっては参加した子どもにとって「負けてつまらない一日」になってしまう可能性もあります。

そこで本ブログでは、この夏の大会が子どもたちにとって最高の思い出となり、将棋をもっと好きになってもらえるように、私たち『いつつ将棋教室』が実践している、参加した子どもたち“全員”が笑顔で帰れる大会の企画・運営の工夫をお話ししたいと思います。

全員のやる気を引き出すための工夫

大会には「真剣勝負で棋力向上を目的とした大会」と「交流を目的とした大会」の二種類あります。それぞれの大会の企画・運営で留意すべきポイントがあります。

真剣勝負で棋力向上を目指す大会の場合

この場合、参加者のレベルが違いすぎると、初心者や級が低い子どもにとっては一方的に負けてばかりでつらくなってしまいますし、逆に強い子どもにとっては手応えがなくて物足りない大会となってしまいます。これでは、お互いにとって「面白い対局」とは言えませんよね。そのため、この大会の場合、棋力に合わせたクラス分けを行う必要があります。こちらは既にほとんどの大会で実施されているかと思いますが、クラス分けの数は開催回数を重ねる中で、適正な分け方を見つけられるといいと思います。

教室の内外の生徒たちの交流を目的とする大会の場合

この場合、前述の大会とはまた少し企画・運営が変わってきます。こちらでもレベルごとのクラス分けが必要ですが、対局がメインではなく、初心者の子どもたちも参加してくれることを考えると、対局ばかりがメインにならないよう、対局時間と交流時間のバランスの取れたプログラム作成が大切だと考えています。

負けてしまった子の気持ちを大切にする工夫

冒頭でもお話ししましたが、せっかく勇気を出して大会に参加してくれた子どもが、「負けたからもう嫌だ」と将棋自体を嫌いになってしまうことは悲しく、避けたいですよね。私たちは、そうならないために2つの工夫をしています。

1つ目の工夫が「自由対局」です。

一般的な大会では、まず予選があるので、予選で負けてしまったらそこで終わり、となってしまいます。しかし、それでは寂しいので、いつつ将棋教室の大会では、たとえ最初の対局で負けてしまっても、大会が終わるまで指し続けられる「自由対局」の時間を設けています。

この自由対局には、大会の独特の緊張感に慣れてもらったり、対局のマナーを実戦で身につけてもらったりして、次の大会でその経験を活かしてほしい、という狙いもあります。

2つ目の工夫が「対局カード」です。

自由対局できるよ、といっても負けたばかりの子どもや、人見知りの子どもからすると、対局しようと声かけするのは難しいかもしれません。そこで、いつつ将棋教室の大会では、もっと積極的に自由対局に参加したくなるアイテムとして「対局カード」をご用意しています。

対局カードは、一局指すごとにハンコを一つ押していく仕組みで、勝ち負けも関係ないので、スタンプラリーのような感覚で対局を楽しむことができます。子どもたちは「ハンコをあと一つ増やそう!」と、自分から対局を挑むシーンもみられます。

将棋を好きになるには、そして、将棋に前向きに取り組むモチベーションを高めるには、勝つ経験をすることが重要だと思います。

当然ですが、対局した数が増えると、その分勝つ可能性は高くなるので、私たちは「何回勝ったか」よりも「何回対局したか」という挑戦した回数そのものを大切に考えており、このような工夫を行っています。

勝った子の喜びを、もっと大きくする工夫

もちろん、勝った子のモチベーションをさらに高める工夫も大切です。

いつつ将棋教室の大会は参加人数が20人程度の規模が多いのですが、表彰は優勝者だけでなく4位くらいまでひろげて、表彰者に賞状と副賞をお渡ししています。少しでも多くの子どもたちに上位を目指して、真剣勝負を繰り広げてほしいからです。

表彰されるというのは、やっぱり子どもたちにとって特別感がありますし、子どもが頑張っている姿を見ていた保護者の方にとっても喜んでいただけます。

副賞としては、プロ棋士の色紙や将棋に関する書籍など、棋力の高い子どもに特に喜んでいただけそうなものをご用意しています。

心に残る「参加賞」の工夫

大会に参加したという「証」が何か形として残ると、達成感も増して、良い思い出になりますよね。そこで、いつつ将棋教室では、必ず参加賞を用意しています。

せっかくなら、将棋がもっと好きになってもらえるようなものが良いなと思い、これまでに「将棋ノート」やいつつオリジナルの「マスキングテープ」など、将棋に関連するものを選んできました。

そして、最近の一番のおすすめが、いつつオリジナルの缶バッチ『ことばッジ』です!

この『ことばッジ』、おすすめしたいポイントが3つあります。

- コミュニケーションのきっかけになる

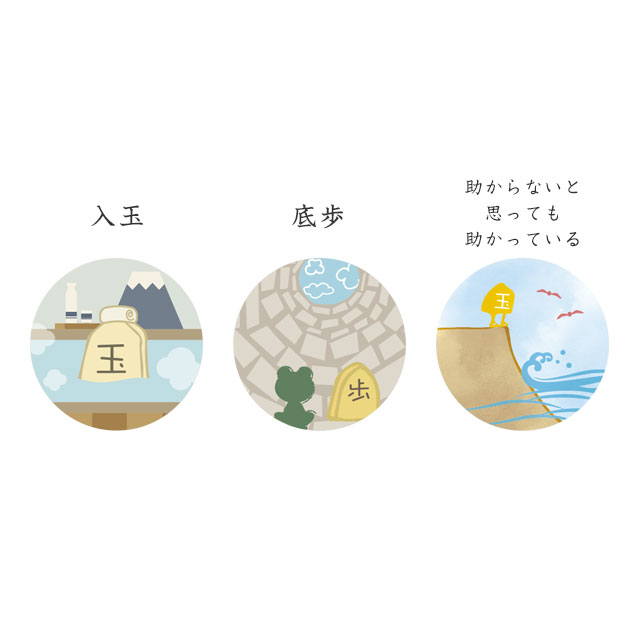

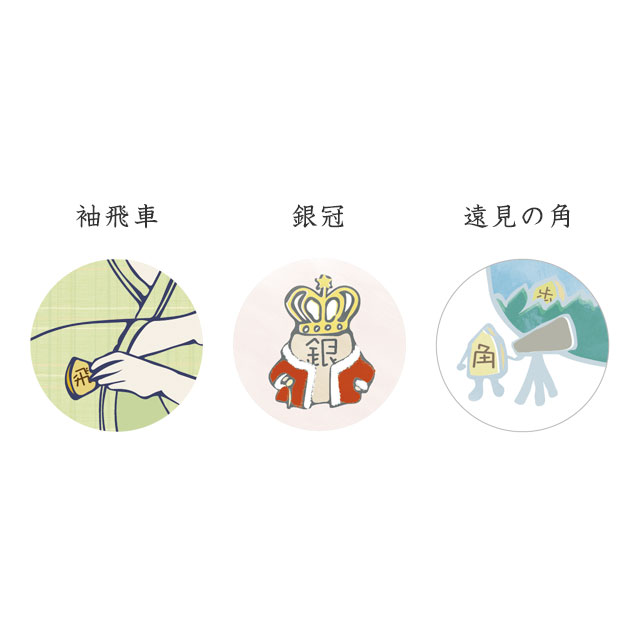

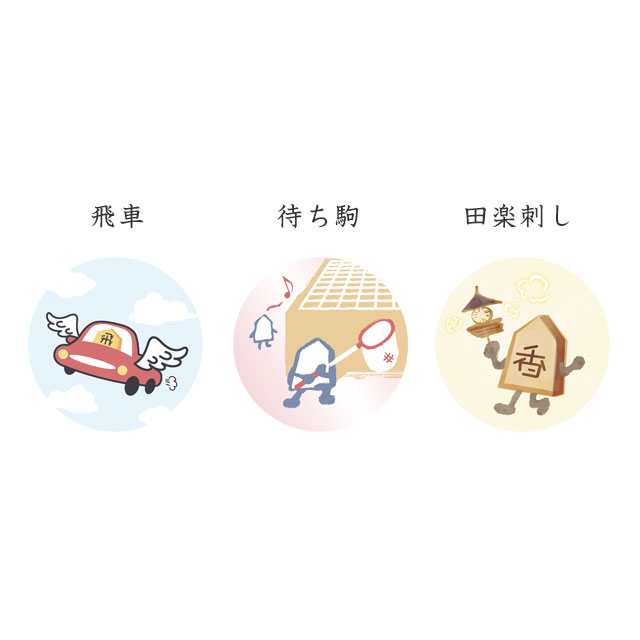

『ことばッジ』には「銀冠」や「いちご囲い」といった戦法の名前や「穴熊の姿焼き」のような将棋にまつわる名言をモチーフにしたイラストが描かれています。「これどういう意味?」などと、保護者の方、あるいは私たち指導者との会話の種になります。もちろん子ども同士で「〇〇のバッジ持ってるの?!」などといった会話が生まれることもあります。 - 記念としてずっと残る

お菓子や文房具のように、消費してなくなってしまうものではないので、カバンにつけたり、お部屋に飾ったりと、大会に参加した証としてずっと手元に残り続けます。 - コレクションしたくなる

実は『ことばッジ』、全部で50種類あります。「次は違う種類がほしい!」と、コレクション目的かもしれませんが、継続的に大会に参加するモチベーションにも繋がることが期待できます。

大会参加者ら全員が納得できる運営ルールの工夫

最後に、運営ルールに関してトラブルが起こりやすい、順位づけの基準と、保護者さまの大会入場規制の2つについて、いつつ将棋教室が行っている対応の工夫をお話しします。

まず、順位づけの基準についてです。

「勝ち負けの数ではなく、点数で順位が決まる」というポイント制を採用することがあります。このポイント制は、勝ち負けにとらわれすぎず、たくさんの対局を通じて、楽しみながら力をつけていってもらいたいという理由から、親睦クラスなど初心者向けのクラスでよく採用している方式です。たとえばリーグ戦では、「勝ったら3点、負けても1点」というルールで進めています。たくさん対局をすればするほど、たとえ負けが続いても少しずつ点数が積み重なっていく仕組みです。この場合、「勝ち数が少ない人に順位で負けた」というような不満の声が出てくる可能性があります。

こうした不満の声を出さず、楽しい大会にするためには、大会が始まる前に、大会の形式(リーグ戦かトーナメントか、持ち時間の有無など)や、禁じ手などの基本的なルールの説明・確認を丁寧に行います。

次に、保護者さまの大会入場規制についてです。

保護者さまの中には、参加している子どもの様子が心配で大会会場に入りたい方もいらっしゃいます。しかし、大会中に助言をして不公平な試合になってしまったり、逆に子どもがプレッシャーを感じてしまったりするなど、大会の進行を妨げてしまう可能性があります。

そこで、いつつ教室はスペースに限りがあるため、保護者の皆様には対局中の見学をご遠慮いただき、最後の表彰式のみご参加いただく形を取らせていただいております。

他の将棋大会などでは、保護者の方が対局者に近づきすぎないように、床にテープを貼ったり、ポールで区切るなどの工夫がされているケースも多く見られます。

このような会場内での注意事項など、一通りのルールを事前に説明します。子どもたちが安心して対局に集中できるように、わかりやすく伝えることを心がけています。順位の決定方法を誰にでもわかるように、はっきりと説明しておくことがとても大切です。

さて、ここで少しご案内です!

8月末に、いつつ将棋教室で将棋大会を開催します!こちらの大会はいつつ将棋教室の生徒でなくても参加できる大会となっております。

先ほど説明させていただいたクラス分けをしておりますし、自由対局もできますので、安心して参加していただけます。また、参加賞として今回ご紹介した缶バッチもご用意しています!

せっかくの夏休みをより充実させるためにも、ぜひご参加ください!

大会の概要については下記リンクからご確認いただけます!

夏休み いつつ子ども将棋交流会

https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/blog/event/2025summer-cup/

夏休み いつつ子ども将棋交流会レポート

https://lesson.i-tsu-tsu.co.jp/blog/2025summer-cup-2

将棋のざっか

学べる将棋のことばッジ(ランダム30種)

将棋教室や将棋大会、将棋イベントの景品としておすすめです

9,240円(税込)

商品番号:139301649

関連記事

いつつへのお仕事の依頼やご相談、お問合せなどにつきましては、

こちらからお問い合わせください。