連載:全国将棋道場巡り 将棋を楽しむ 2025年9月20日

ボードゲームカフェ有明亭に行ってきました

全国津々浦々、女流棋士・中倉彰子(以下、彰子)が様々な将棋教室や将棋道場を訪れる「全国将棋道場巡り」。今回は、豊島区巣鴨にある ボードゲームカフェ有明亭 さんを訪ねました。

インタビューに答えてくださったのは、店長の 大井央さん(以下、大井さん)。

9月からは、いつつの「はじめての将棋手引帖」を使った子ども教室も開講されています。

ボードゲームカフェについて

彰子:今日はよろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いできますか?

大井さん:はい。大井 央(おおい ひさし)と申します。巣鴨にあります「ボードゲームカフェ有明亭」の店長を務めております。将棋を本格的に始めたのは5年ほど前で、現在は初段です。LPSAインストラクター中級資格を取得しており、主に三間飛車を愛用しています。

彰子:ありがとうございます。かわいらしくておしゃれな建物ですね。それにしても、ゲームが本当にたくさんありますね。ボードゲームカフェを始められたきっかけは何だったのですか?

大井さん: 2017年頃から友人たちとボードゲームに大ハマリしまして、年間100個ペースで遊んでいるうちにボードゲームカフェの店員になっていました。友人たちと遊ぶときは主にぼくの自宅で集まることが多く、一緒に店をやっているオーナーも、そのときのメンバーでした。ゲーム会のたびに食事を作って出していたところ、「いっそもう店にして、もっとたくさんのひとに楽しんでもらおうよ」とオーナーから誘われまして、ほんとうに開店しました(笑)

彰子:そうなのですね!普段はどんなお客さんが多いですか?

大井さん:20〜30代の社会人の方が一番多いですね。ご友人同士やパートナーの方と一緒に来られるケースがほとんどです。ご家族連れでのご来店も多いですよ。

将棋と組み合わせた取り組み~子ども教室開講!

彰子:なぜカフェで「子ども将棋教室」を開くことになったのですか?

大井さん:店として、もっと地域に根ざした活動をしていきたいという思いが常にありました。さらに、昨年子どもが生まれ、自分の働き方も大きく変わったことから、子どもたちに関わる事業ができないかと考えるようになりました。その結果、将棋教室を開こうという結論に至ったんです。

彰子:将棋教室を始めるにあたって、特に工夫されたことはありますか?

大井さん:私は独学で将棋を覚えたのですが、「駒の動きを覚えたあと、何をどうしたらいいのか?」を知るのがいちばん大変でした。その経験から、初心者から初級者へのステップアップをしっかりサポートしたいと考えています。

彰子:なるほど。その部分はとても重要ですよね。駒の動きを覚えたあと、本当の意味で「将棋」になるまでには少し時間がかかりますものね。

大井さん:開講にあたり、ほかの教室さんをなるべくたくさん調べたり色々な方に相談したうえで、コース設定や料金設定を練りました。チラシやHPでも「どんな習い方ができるのか」がなるべくイメージがわくように構成するよう努めました。

また、カリキュラムや使用テキストの決定について、中倉彰子先生といつつ将棋教室さまに、ご相談や教室見学を通じてたいへんお世話になりました。

彰子:そうなのですね。大井さんとは、LPSAインストラクターの実地研修でいつつ将棋教室に来てくださったのがご縁でした。その後も「はじめての将棋手引帖」を使った教室を見学してくださり、こちらこそありがとうございました。

教室に通う子どもたち

彰子:教室には、どんな年齢やレベルのお子さんが通っているのですか?

大井さん:小学生が中心です。

- ①駒の動かし方から、ひとりで終局まで指せるようになるまでの「はじめてコース」

- ②5〜3級を目標に、一歩ずつステップアップをめざす「のびのびコース」

この2つを設けています。

彰子:レベル分けがしっかりされていていいですね。いつつ将棋教室でも、最初はテキストを使って基礎を少人数で教え、その後は実戦を多く経験できるクラスへと進む流れにしています。

ボードゲームと将棋、それぞれの魅力は?

彰子:ボードゲームと将棋、それぞれの魅力はなんでしょうか?

大井さん:ボードゲームはとにかくゲームの種類が多く、ゲームによって必要な「得意なこと」がまったく違うところが魅力です。「あのゲームでは勝てない相手でも、このゲームなら勝てる」ということがじゅうぶんありえますし、はじめてのひとと経験者が一緒に遊んでも、必ず接戦になるように工夫されたゲームも多くあります。協力してひとつのミッションを達成しよう、というゲームもあります。「このゲームは苦手でも、あのゲームなら好きになれる」、たくさんのボードゲームのなかで、かならず自分の好きがみつかる。そういった点を魅力に感じています。

将棋は「やればやるほど上達できる」「ひとつのゲームのなかに、とてつもない懐の深さがある」ことが最大の魅力だと思います。厳密に勝ちを追い求める手を探求することもできるし、そうではない自由な指し手を選ぶこともできる。ひとつのゲームのなかにこんなにも可能性が広がっているというのは、得がたい魅力と思います。

彰子:なるほど。得意なことが違うのが魅力というのは、確かに新鮮な観点ですね。ボードゲームは多様性があって、自分の得意が見つかるという点が素敵ですし、将棋は逆にひとつのゲームを深く追究していける面白さがある。その両方の魅力を知ることで、子どもたちや初心者の方にとっても「遊びの幅」が広がりそうに思いました。

彰子:子どもと接するときに大事にしていることはなんですか?

大井さん:「ひとりの人として、おとなと同じように丁寧に接する」ことです。敬語で、名前に「さん」をつけて、目線をきちんと合わせて話すようにしています。こちらが敬意をもって接することなしに、マナーや礼儀礼節を子どもたちに求めることはできません。

彰子:なるほど。お手本を見せるという観点からも、とても大切ですね。子どもは大人の言葉以上に姿勢や態度から学ぶ部分が大きいと思います。敬意をもって接することが信頼関係や安心感にもつながっていくのだと感じました。

今後について

彰子:今後、将棋やボードゲームのイベントをどのように広げていきたいですか?

大井さん:当店では毎週のように、新作のボードゲームをご紹介するイベントを開いています。最新のゲームから面白いものを常に紹介できる努力を続けながら、将棋も含めて、古典的なゲーム、伝統的なゲームを広く楽しんでもらえるようなイベントづくりも同時にしていきたいと思っています。

彰子:新作ボードゲームの紹介、とても楽しそうですね。大井さんのお気に入りのボードゲームと、その理由を教えていただけますか?こんなにたくさんある中から選ぶのは大変かもしれませんが…。

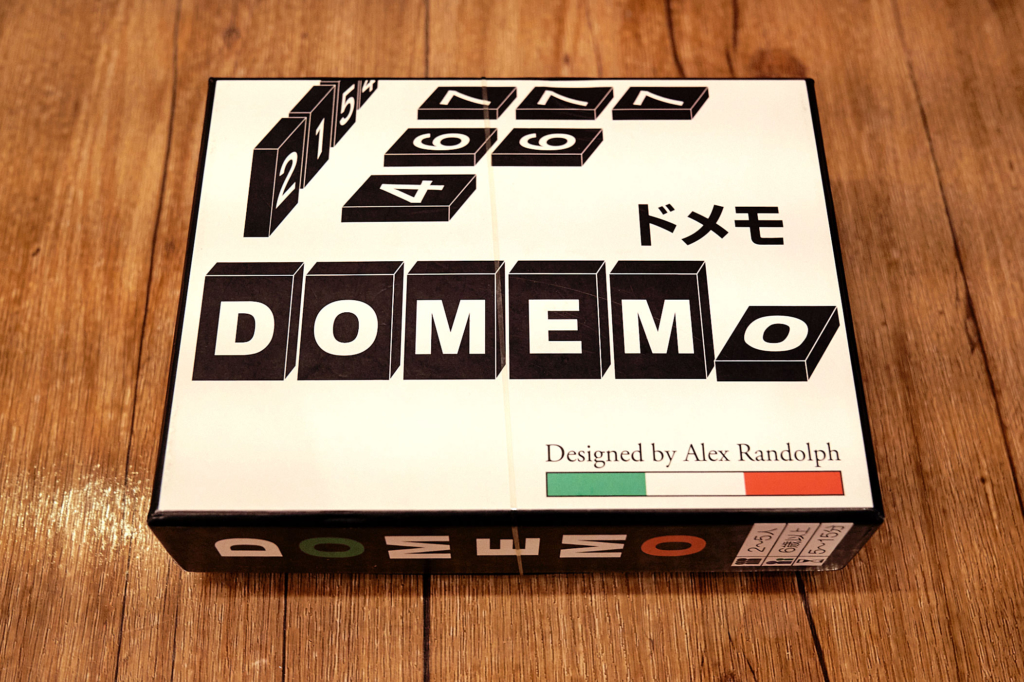

大井さん:アレックス・ランドルフ作『DOMEMO』です。シンプルで美しいルール、最後まで誰が勝つかわからないドキドキが20分で楽しめる手軽さ、木駒の風合と手触り。ボードゲームの良さがギュッとコンパクトに味わえるゲームです。

『ラミーキューブ』もお気に入りです。役をつくって手札をぜんぶ場に出しあがりをめざすゲームなのですが、「場札も使って役をつくってもよい」というルールがとんでもない複雑さを生み出しています。何回遊んでも脳がカラカラになるくらい悩めます。

彰子:脳がカラカラ。面白い表現ですね。ぜひ遊んでみたいです。今日はありがとうございました。

編集後記

巣鴨の街角にあるおしゃれなカフェで、ボードゲームと将棋が交わる空間に触れ、とても新鮮でした。大井さんの「地域に根ざして、子どもたちや家族に楽しんでもらいたい」という思いが随所に感じられました。ボードゲームの多様性と将棋の奥深さ、その両方を体験できる場として、これからますます多くの人に親しまれていくのではないでしょうか。

私も「エクストリーム将棋」というボードゲームをさっそく試してみました!いきなり終盤戦から始まるような感覚で、ついたてを置いて盤と駒を設置するスタイルです。

二段ロケットならぬ“三段ロケット”と香車を3枚並べてみたのですが、ついたての向こうには升目がなく、動けない駒に…。その結果、5手で負けてしまいました(苦笑)。

ボードゲームは、気軽に交流できるのが魅力ですね。思わず笑ってしまうような体験も含めて、楽しめるのが大きな魅力だと感じました。

| 名称 | ボードゲームカフェ有明亭 |

| 場所 | 東京都豊島区巣鴨1-20-13 青葉ビル1F |

| 営業時間 | 営業時間 平日:17:00〜23:00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30) 土日祝:11:30〜23:00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.22:30) 休業日 毎週月・木曜日 上記が祝日の場合は翌火・金曜が休業日です。 |

関連記事

いつつへのお仕事の依頼やご相談、お問合せなどにつきましては、

こちらからお問い合わせください。